PROJECT STORY クライアント ✕ 担当者によるプロジェクト対談

STORY #3

フクシマの未来へつながる路を、

ECからつくろう。

福島県庁 & 小売事業者の方々

株式会社いつも

事業推進本部 第一グループ コンサルタント

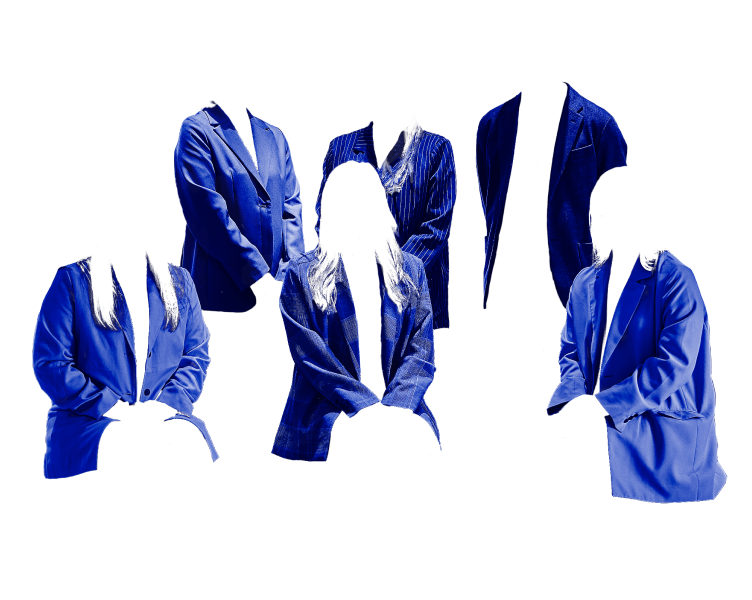

蔵田 理紗(写真:前列中央)

川端 友葉(写真:前列右)

中村 智美(写真:前列左)

浅野 由樹(写真:後列中央)

吉原 静六(写真:後列右)

清沢 佳奈(写真:後列左)

東日本大震災からの復興支援として、2017年にスタートした当プロジェクト。クライアントとなる福島県の県土は日本国内でも3番目に大きく、豊かな自然を活かした農畜産業が盛んです。しかし、震災後の風評被害によって県産品の売上は大きく落ち込み、さらにコロナで社会情勢が激しく変化する中で、自治体と事業者様たちは非常に悩みつづけてきました。その状況下において、「私たちitsumo.は何ができるのか?」 この答えをみなで膝を突き合わせて考えながら、共に走り抜いてきたプロジェクトの裏側を、みなさんにお伝えいたします。

※このプロジェクトは参画企業様が多いため、itsumo.社のメンバーによる座談会形式でご紹介します。

風評被害。ニュースで耳にするのと、

当事者の想いに触れるのでは、重みが違う。

まずは、みなさんのご紹介をお願いします。

itsumo. 蔵田

本日集まっているitsumo.の6名が、今回のプロジェクト(※以下、文中ではPJT)の実務を担当している中心メンバーです。

基本的にはみんなECコンサルタントですので、それぞれが担当している事業者様に対して、楽天・Amazon・Yahoo!の3大ECモールでの売上増に向けて、日々サポートをしながら伴走しています。

itsumo. 清沢

クライアントである県庁様と連携しながらPJT全体の方針策定、進捗管理を行なうのは、当社内の地方創生ユニット(※INTERVIEW03参照)という部署になります。私たち事業者支援チームは、全体方針に基づいてPJTに参加している福島県内の事業者様を、グループコンサルティングで支援をするといった役割分担。お互いが密に連携しながらPJTを進めています。

itsumo. 吉原

私は販売促進チームに所属しているので、他の5名とはやや職務内容が異なります。福島県産品を全国の消費者にどうやって買ってもらうか?という視点でAmazon様などのECモールや県庁様と協議しながら、PJTで行なうキャンペーン設計、実施・運用支援などを行なっています。

フレッシュな若手メンバーが多そうですね。

itsumo. 中村

はい、そうなんです。じつはここに集まっているのは、蔵田さん以外の全員が2023年入社の同期メンバー。そして蔵田さんが、私たちの1つ上の代ですね。

itsumo. 蔵田

私がみんなを引っ張っていく、現場のリーダー的なポジションですかね。itsumo.が大事にしているのは本人の仕事に対する意思やスタンス、業務遂行の力。年齢や経験値だけで判断することはありません。

基本的に1年目でコンサルタントとしての土台を築いたあとは、どんな案件をやるかは自分次第。2~3年目からでも手を挙げればこうやって重要なPJTを任せてもらえます。

itsumo. 浅野

地方創生に興味があったり、誰かのお困りごとを解消できる仕事がしたいとの想いをもってitsumo.に入社したメンバーも多く、私も本PJTメンバーの募集があった際に自ら立候補して参画しました。

itsumo. 吉原

私も地方創生にも興味があってitsumo.に入社しました。というのも実家が山梨県のぶどう農家でして。どうしてもこの状況が他人事には思えず…。このPJTの目的にすごく共感し、社内でメンバーを募集していたので迷わずに手を挙げました

それでは、今回のプロジェクトの概要を教えてください。

itsumo. 蔵田

今回のクライアントは福島県庁様。実際に私たちが業務で日々向き合っているのは、PJTに参加している福島県内の数多くの事業者様になります。

同県は2011年の東日本大震災以降、風評被害で「消費者が福島県産の食材を買ってくれない」という状況に陥っていました。私自身も当時は茨城に住んでいたので生活圏として距離も近く、その状況を肌で感じていました。

福島県ではTVCMによるイメージの改善や、スーパー店頭などでの試食販売会による消費者との接点創出など、風評払拭のために様々な施策を展開してきました。世の中のデジタル化が加速するなかで上昇する“食品のEC化率”に着目し、それまでも展開してきた施策に加えて、2017年にこのPJTがスタートしました。

itsumo. 川端

ECを活用することで県産品の生産者さん、主として農業従事者、食品メーカーや食品を扱う商店の方々の販路拡大を実現するのが狙いです。消費者の中で重要性が高まるECにおいて福島県産品が売れる状態をつくることが、地域経済の活性化にもなり、風評の払拭にもつながると考えたのです。

私は北海道出身なのですが、たしかに昔から「地元にはめっちゃ美味しいものがたくさんあるのに、道内にとどまっているものが多いよなぁ…」と感じていました。全国の消費者とのつながりをつくれるECができることはきっとある、と。

itsumo. 浅野

川端さんのお話にもあったようにPJTには多様な事業者の方々が参加されています。そうした事業者さんたちがECでものを売る力をつける支援を、グループコンサルティングという手法で行なっています。私も他のメンバーもだいたい1名につき、4〜6社(事業者)くらいの店舗を担当しています。

このPJTは本当に事業者さんとの距離感が近くって。みなさんと二人三脚でゴールをめざすことに、やりがいを感じています。

実際にプロジェクトに携わり、どんな課題を感じましたか。

itsumo. 川端

風評被害で商品が売れない。これって言葉にすると、簡単に聞こえてしまうんですけど。当事者のみなさんから生の声を伺うことで、深刻さを痛感しました。

itsumo. 清沢

本当にそうなんですよね。商売ですから死活問題であるのは当然ながら、それ以上に地方の事業者さんたちが感じているのは、“孤独”だったんです。

被災のあとになんとか立て直してきたと思ったら、今度はコロナの混乱…。本当にしんどかっただろうな…というのを、みなさんとお話をしてきて理解しました。

itsumo. 中村

思っていた以上に、地域の事業者さん同士の関わり合いがないんだな、というのを私も感じました。商売でいったらライバル(競合)になりますし、それはそうですよね。

ECに活路を見出そうと、手探りで孤軍奮闘するものの、EC運用のノウハウがないために上手くいっていない状況が大半でした。

itsumo. 吉原

ECは良くも悪くも、数字がリアルに突きつけられますからね。

先が見えない状況で、誰とも会話しないでやっていると不安も大きく膨らむはず。うちの実家のぶどう農園も、コロナ禍の混乱時には頭を抱えていました。

itsumo. 蔵田

この状況を打開するために、私たちitsumo.のコンサルタントたちが、福島の事業者様の元へと送り込まれたわけです。

つくり手のみなさんが、

自らの手で売っていける土壌づくり。

私たちは、その肥やしになる。

その状況に対し、どのように向き合ったのですか。

itsumo. 浅野

先程お伝えしたとおり、事業者様の数も多いので、基本的にグループコンサルティングという手法を取りました。今回は自治体案件ですので、個社の事業成長をサポートするだけでなく、地域全体の底上げを考えることが求められます。

itsumo. 中村

具体的な支援としては、セミナーの実施やグループコンサルティングの講師をすることがメインになります。

毎週1〜3回ほど、グループに入っている事業者さんたちが集まって、3大モールでの店舗運営の方法、広告運用の方法などを解説し、事業者の方々が実践できるように支援していきます。最初のうちはみなさん「はじめまして…」なので緊張されており、ただでさえオンライン会議に慣れていない方も多かったので、始めはシーンとして盛り上がらなかったですね……。

itsumo. 蔵田

わかるわかる。スタート時は「このままで本当に上手くいくのかな…」って不安になるよね!笑

itsumo. 吉原

自分は販売促進の担当だからグループ会議に出る機会がほとんどなくて。みんなどうやって盛り上げていったの?

itsumo. 川端

まったくのEC初心者の方も多いし、最初の頃はセミナー形式で「ECとは?」みたいなところからスタートしたかな。何から手をつけていいかわからないよ…という声が多かった。

itsumo. 中村

私たちが社内で当たり前のように使ってしまっている専門用語も、みなさんにとっては外国語みたいに聞こえてしまいますからね。できる限りわかりやすい言葉を選ぶ。この噛み砕いて伝える、ということが、結局は私たち自身の成長にもなりますよね。

itsumo. 蔵田

それはあるよね。事業者さんに言葉の意味を聞かれて、「あ、私もちゃんと説明できないってことは、まだまだ理解が足りてなかったんだ」って思い知らされる。

itsumo. 浅野

何よりも大切にしていたのは、みなさん個々のモチベーションを上げること。そして、グループ内の仲間うち同士で知識も意識も高め合うこと。私も福島に直接赴き、対面でファシリテーションをしながら、コミュニケーションを活性化していきました。

良い変化は、生まれていきましたか。

itsumo. 川端

やっぱり人は、フェイスtoフェイスで会話を重ねることが大切なんだと思い知らされますね。

グループセッションを進めるなかでお互いの心理的距離が縮まってくると、少しずつ質問の数も増えていきました。そこで得られた知識と比例して、「確実に売上を伸ばしていけるんだ」という自信もついてくる。すると私たちコンサルが話を振らなくても、自然と事業者さんたち同士での会話が進んでいくようになるんですよ。

itsumo. 浅野

本当にそうですね。グループにあとから新規事業者さんが加わった際にも、先にPJTに取り組んでいた事業者さんが、自ら進んで手取り足取り教えてくれるようになっていたりしますからね。

itsumo. 中村

先日1か月半ぶりくらいに福島へ行ったら、最初は距離感があった事業者さんたちが、懇親会の後に二次会に行くほど仲良くなっていてびっくりしました!

itsumo. 吉原

そういうのいいですね!

こういった事業者の壁を越えた関係性の中から、新しい事業連携が生まれることだってあるかもしれないし。

itsumo. 清沢

結局、コンサルティング、特に今回のようなコーチングをするうえでの根本は、“相手をよく知ること(≒知ろうとすること)”に尽きますよね。

私も実際にアイスクリーム屋さんで、仕事内容を丸一日体験させてもらいました。こういった体験をすることで、商品に対する想いやこだわりをより深く理解できますから。

itsumo. 川端

最近では事業者さん同士の間でも、ECという枠にとどまらず、「どうしたらこの街をもっと盛り上げられるかね?」、「おたくでは若い子の育成はどうしてる?」、「EC担当者って誰がどのようにやっている?」などといった会話も増えてきました。お互いの商売のやり方を知れるコミュニティがあるのは、とても価値があるものだと思います。

itsumo. 蔵田

他者=相手から吸収し合う関係性のなかで、個もコミュニティも成長していくからね。その土壌はつくれてきたんじゃないかなと手ごたえを感じますね。

私たちが行なうコンサルって指導じゃない。あくまでも事業者さん自身の成長サイクルがより早まるような、肥やしのような存在になることだと思う。

地方の事業者が踏みだす一歩は、

日本の未来を押し進める。

取り組んできた結果として、成果はいかがでしょうか。

itsumo. 蔵田

事業者様のステージもいろいろですのでまだバラつきはありますが、全体的にみれば確実にECでの売上は伸ばせていますね。

itsumo. 吉原

Amazon以外の販促キャンペーンでも全国のお客様に向けた施策を実施しており、販路は全国に広がっています。

itsumo. 中村

キャンペーンのクリエイティブ(広告の中)でも、「福島県産」というのは訴求しているの?

itsumo. 吉原

もちろん! 福島県産として大々的にキャンペーンを行なっていて、ここ最近だとお米などは安定的に売れるくらいにファン化も進んでいます。

itsumo. 浅野

個々の事業者のみなさんにもグループミーティングの中で、「なぜ福島産がよいのか?」「他と比べて、どこに違いがあるのか?」などを明確にしていけるように、常日頃からディスカッションしています。

itsumo. 清沢

川端さんが担当している事業者さんで、今年に入ってアワードも受賞していたよね?

itsumo. 川端

そうそう。調味料メーカーさんが、福島産のあおさを使用した商品で『調味料選手権2024 ご当地部門最優秀賞』を受賞したんですよ。先日も担当者さんが「なんかテレビとかでも取り上げられちゃって、売り上げがすごく伸びたんだけど。今は忙しくてもう大変だよ!」と嬉しそうにしていました。

itsumo. 浅野

そういう反応をダイレクトに聞けるのはいいですよね。成果にたどり着くまでの道のりは大変ですけど。お客さんと一緒に心から喜べる仕事って、そうそうないと思うんです。

itsumo. 清沢

まだ日本のどこかに埋もれてしまっている、良いモノはたくさんあるはず。ECという手段を正しく使いこなせれば、その商品を全国、あるいは世界に届けられるチャンスがあるんです。

「大手企業でなくても、都心でなくても、TVCFなどのマス広告に頼らなくても。地方の街からの発信によって、世の中に知れ渡るほどの大ヒットも飛ばせるんだ!」。 こういった実績の積み上げこそが、事業者さんたち、そして私たちの自信になっています。

最後に、プロジェクトを通しての総括をお願いします。

itsumo. 中村

私たちitsumo.が掲げる「日本の未来をECでつくる」というビジョン。これをまさに体現できているPJTだと感じています。

はじめのうちは「右も左もわからない…」と不安がっていた事業者さんたちが、今では見違えるほどに前のめりになりました。ノウハウがそれぞれの事業者さんに蓄積されることで、いずれ私たちが関わらなくなったとしても、EC運用をしていけたり、事業者さんたち同士で教えあいながら自走していける。その未来がはっきりと見えています。

itsumo. 吉原

入社2年目でこういった素晴らしい取り組みにチャレンジできるのは、itsumo.ならではだと思っています。

私も今回学んだことも活かして、いずれは実家でつくったぶどうを、ECで世界に広めたいですね。安心で美味しいものを届けたい。生産者のひたむきな情熱とそれを実現させるための苦労は、小さい頃からこの目で見てきましたからね。

itsumo. 清沢

頼もしい。それを聞いたら、お父さんお母さんもきっと喜ぶね!

itsumo. 吉原

うん。こないだ実家帰ったときにこのPJTの話をしたら、父が「なんでECなの?」と聞くから、「それはですねーーー」とついつい熱く語っちゃいましたよ。

itsumo. 川端

職業病だね(笑)!でも本当にそれを実現できる可能性が、ECにはあると信じています。

itsumo. 蔵田

自治体が地域産品のプロモーションをEC起点で行なうプロジェクトとして、良い成功事例になっていると思います。実際にitsumo.社内でも、「地域の活性化のために、ECで何ができるのか」を考える参考案件となりました。

itsumo. 浅野

お困りの事業者さんたちのお役に立つためには、コンサルタントとしての手腕が必要。そのために今後も、マーケティングやECモールなどへの知識は深めていきたいと思っています。

itsumo. 蔵田

そうだね。地域と全国をつなぐECのプロフェショナルとして、私たちが社会に貢献できること。それは、「事業者のみなさんが想いを込めた商品を、ECの力で日本全国へとお届けするお手伝い」。EC活用は、デジタル化が進む世の中における地域活性化の有力なアプローチのひとつ。事業者の一人ひとりがその知見を得ることで、結果的にその街全体が潤っていくのだと思っています。

私たちitsumo.の社員だけではなくお客様も含めて、「日本の未来をECで、そして“みんなの力”で、つくりあげる」。

今後もこの気持ちはいつもいつまでも、忘れずに持ちつづけていきましょう!

採用イベントや

募集情報はこちらから